2026年, 第35卷, 第1期 刊出日期:2025-12-28

-

全选|

-

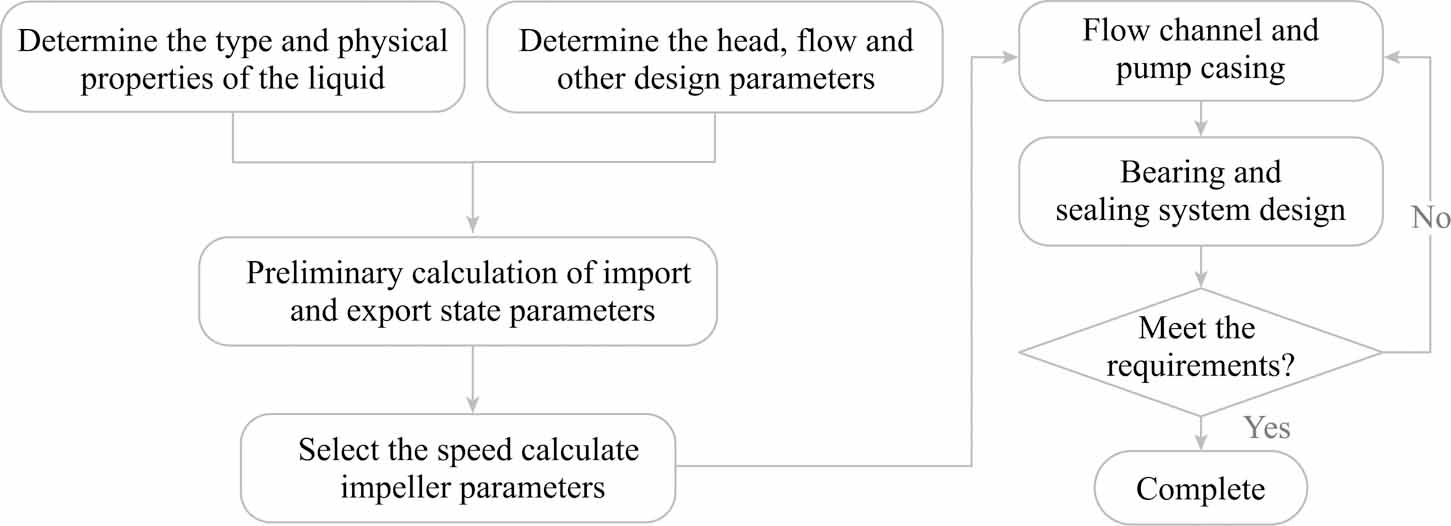

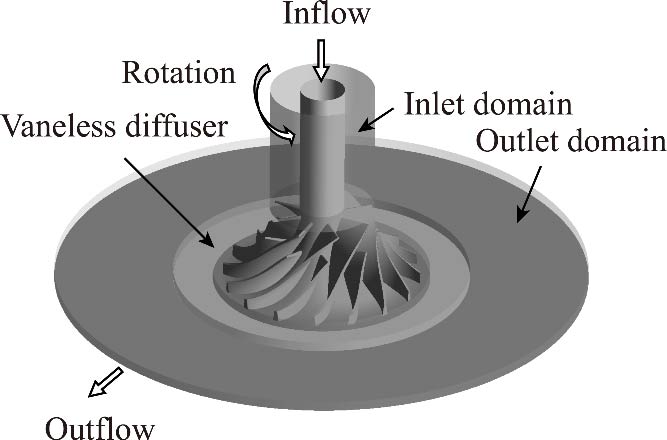

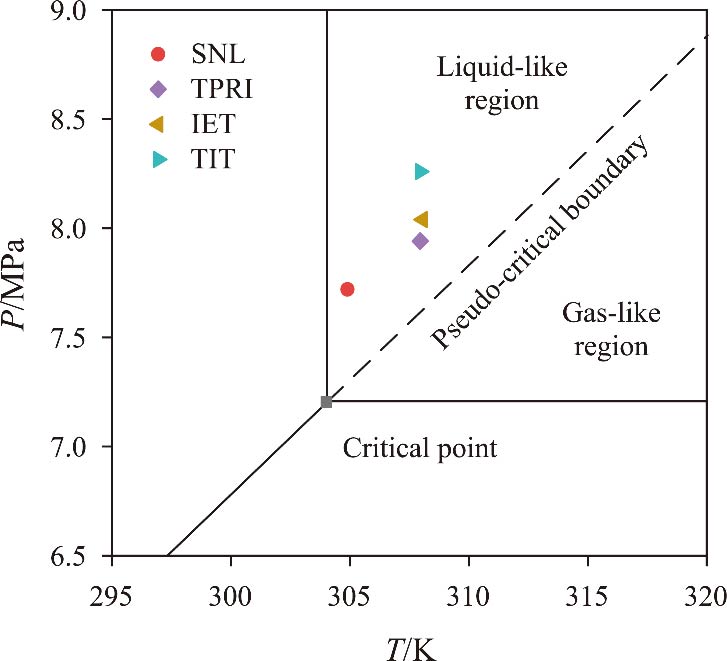

超临界二氧化碳布雷顿循环作为一种新兴的能源转换技术,具有结构紧凑、效率高等优点。增压设备作为动力循环的核心,其性能对循环热效率有重要影响。SCO2是一种介于气相与液相之间的工质,其增压设备既可以选择液体增压常用的泵,也可以选用气体增压常用的压缩机。在SCO2动力循环中,目前国内外SCO2增压研究主要工作聚焦于离心式压缩机,对于离心泵的可行性及性能少有关注。本文通过对比离心泵与离心压缩机的结构设计理论,分析介质超临界态对增压设备选型设计带来的挑战,提出了SCO2离心泵设计及数值模拟中的难点,分析了离心泵作为SCO2动力循环增压设备的可行性及设计与运行时所需要考虑的问题,而后续对于三维流动现象的研究也将为SCO2离心泵的设计提供重要参考。

-

超临界二氧化碳(S-CO2)的高密度特性使得离心压缩机的结构十分紧凑,较小的绝对叶顶间隙也会导致叶顶间隙相对值较大。与空气压缩机相比,这一结构特征征势必会带来叶轮出口紧凑空间中泄漏流动的显著增强,进而改变叶轮出口速度分布。本研究通过稳态模拟研究了不同相对叶顶间隙(CR = 0%、3.33%、6.66% 和 10%)对叶轮出口射流-尾迹的影响。结果表明:受尺寸效应影响,叶轮内部二次流与涡结构的类型及分布随叶顶间隙发生显著变化,进而影响叶轮出口的射流-尾迹和扩压器内失速区域的分布。当相对叶顶间隙超过一定界限时,部分二次流被限制在间隙内,沿叶顶间隙向叶轮出口流动,并在轮盖侧形成低流向速度区域。此外,在小相对间隙工况下,尾迹区主要受通道涡和分离涡影响。而随着间隙增大,通道二次流减弱而泄漏流增强,导致泄漏涡向高叶高区域扩展并占据主导,分离涡则在中高位置吸力侧形成。这最终导致叶轮出口尾迹核心区从轮毂侧转移至轮盖侧,同时扩压器内回流区域从低于20%叶高(近轮毂处)上移至超过80%叶高(近轮盖处)位置。

-

工质在近临界区的压缩耗功小,基于这一特性可构建高效发电或储能系统,但目前还没有对不同类别工质近临界区压缩的共性特性研究。本文以H2O、CO2和R134a为研究对象,首先针对工质在近临界区物性的共性特点,提出了近临界压缩机共性一维设计方法和性能预测模型,并依据设计结果建立模型并进行数值模拟,结果表明数值模拟与性能预测结果有4%左右的误差,这是由于这是由工质粘度和工况变化共同导致的。因此根据工质的粘度对通流损失系数和摩擦系数进行修正,并且引入衡量出口气流角变化的滑移因子模型与流量修正系数以考虑转速与流量变化对损失模型造成的影响。优化后的性能预测结果与数值模拟结果的误差保持在1.2%以内,体现出新模型在预测不同工质近临界压缩性能的优势。

-

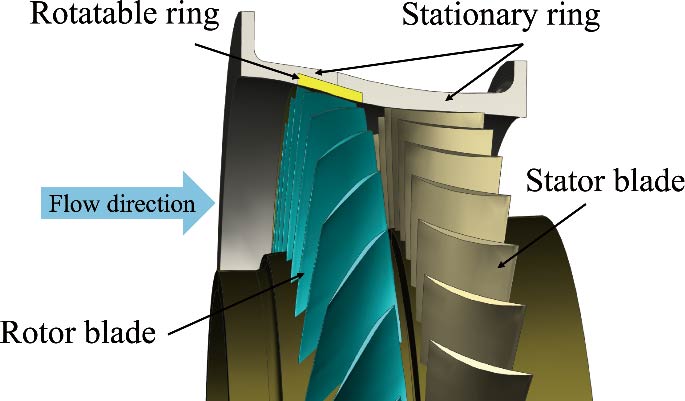

可控转速机匣是一种新型的机匣处理技术,将原始的全固定式机匣设计为可转动环段和固定环段两个部分。可转动环段的起始位置是影响可控转速机匣作用范围的重要参数之一。本研究探讨了可转动环段的终止位置固定在转子叶顶尾缘位置时,起始位置的变化对压气机气动性能和流动稳定性的影响。结果表明:当可转动环段的起始位置处于叶顶尾缘附近时,可控转速机匣通过改善尾缘附近的二次流,实现微弱扩稳。然而,当起始位置与叶尖泄漏涡和诱导涡破裂区域重合时,可控转速机匣会对起始位置上游的流动产生扰动,造成低能流体的堵塞面积增加,诱发压气机的提前失速。当起始位置处于转子叶顶前缘位置时,可控转速机匣可以有效改善叶顶泄漏流动,并促进泄漏涡远离相邻叶片压力面,削弱了叶顶通道的堵塞效应,从而显著提升了压气机的流动稳定性。此时,可控转速机匣可使压气机稳定工作裕度最大提升45.11%。

-

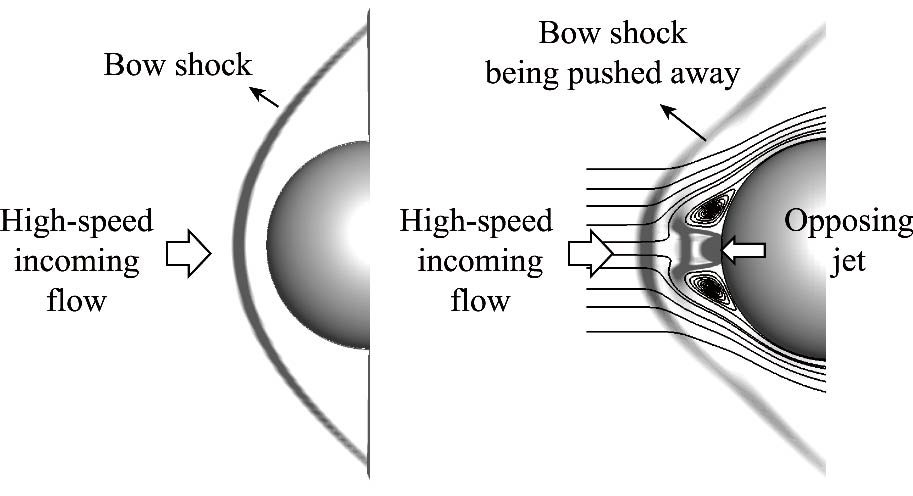

逆向射流技术对于在大气层内长航时飞行的高速飞行器能够提供优异的气动热防护效果。然而,单孔逆向射流技术存在一定局限性,包括对射流压力要求较高且机动性不足。为此,本文提出了一种新型多孔逆向射流方案,该方案由位于驻点的主孔射流和在驻点下游的多个低压辅孔射流组成。研究结果表明:布置在主孔回流涡以内的辅孔能够有效抑制主孔射流再附,进而可降低主孔再附区的峰值热流;较小尺寸的辅孔在其下游形成的回流涡能够有效附壁,从而在不同辅孔射流压力下均能实现高效防热。通过构建并排与错排多孔逆向射流构型,计算结果表明在相同的射流质量流量下,多孔逆向射流的峰值热流能够较单孔射流降低11.7%。当存在来流攻角时,多孔布局可较等流量的单孔射流降低12.2%的峰值热流。这些结果表明低压多孔逆向射流方法在防热与改善机动性上的有效性,展现出了较好的工程适用性。

-

本文基于遗传算法建立了一个非轴对称端壁优化设计平台,并利用该平台为一台跨音速涡轮设计了非轴对称端壁。结果表明,与原始涡轮叶栅相比,端壁造型设计后涡轮叶栅的总压损失降低了 19.2%。通过对比涡轮叶栅端壁造型设计前后的三维流场,发现由于端壁造型,叶栅上游的横向压力梯度减小,而下游的横向压力梯度增大。叶栅出口处的角涡发生较大偏转,并与相邻通道的通道涡融合,这也使得出口下游端壁区域附近的损失增加。在超音速区域,气流通过靠近吸力面的凸面形成一系列等熵压缩波,等熵压缩波与通道内的激波相互作用,降低了通道内激波的强度。端壁区域,端壁造型降低涡轮叶栅的激波损失,这是涡轮叶栅端壁造型后总压损失降低的主要原因。非轴对称端壁在不同攻角和不同出口马赫数下具有良好的适应性,但当出口马赫数低于 0.54 或高于 1.20 时,采用非轴对称端壁无法降低总压损失。当出口马赫数低于 0.54 时,涡轮叶栅内的流动处于亚音速状态,通道内不存在激波,上游横向压力梯度减小,而下游横向压力梯度增大,对靠近端壁的二次流影响不大,因此,涡轮叶栅的总压损失变化不明显。当出口马赫数高于 1.20 时,通道内的激波结构发生变化,所以非轴对称端壁无法降低涡轮叶栅的总压损失。

-

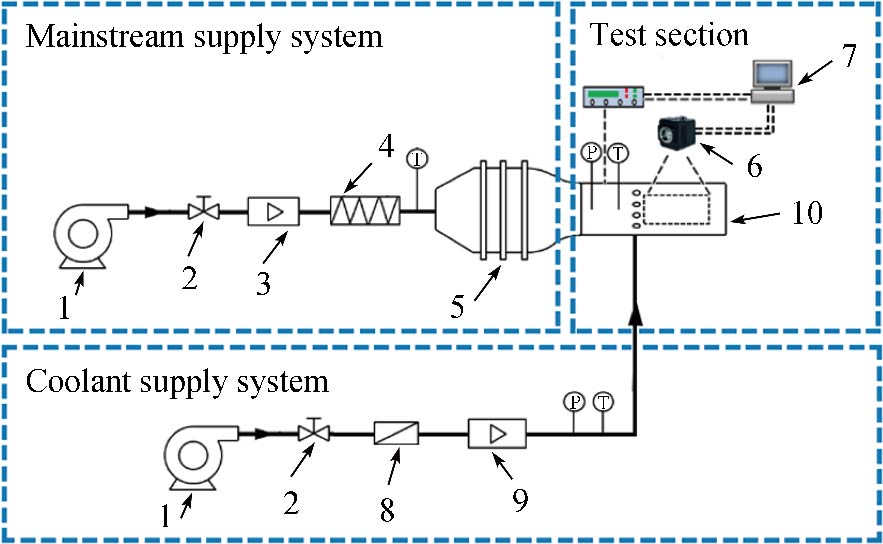

气膜冷却是涡轮叶片热防护的关键技术,然而在保持结构完整性与制造便利性的同时开发高性能气膜冷却结构仍是一大挑战。相较于传统异形孔,锯齿槽-孔设计能提升冷气覆盖范围并具有更好的制造便利性,但其在不同流向压力梯度下的性能尚未得到系统研究。本研究通过与传统圆柱孔对比,探究了主流流向压力梯度(零梯度、逆压梯度与顺压梯度)对锯齿槽-孔气膜冷却特性的影响。研究结合实验测量与大涡模拟(LES)方法,分析了不同压力梯度及吹风比(M=0.5与M=1.5)条件下的流动动力学与气膜冷却性能。实验结果表明:锯齿槽-孔结构能持续提升气膜冷却效率;在逆压梯度条件下,该结构可抑制冷却效率的衰减,并同时改善流向与展向覆盖范围。尤其在M=1.5时,锯齿槽-孔使出口附近气膜冷却效率较圆柱孔提升约2–3倍。在顺压梯度条件下,锯齿槽-孔通过促进气膜的展向连续性与流向扩展进一步优化冷却效果,出口附近最大气膜冷却效率可达约0.9。与零压梯度工况相比,顺压梯度使锯齿槽-孔的展向平均气膜冷却效率提升10–25%(尤其在M=1.5时更为显著);而逆压梯度会导致小幅下降,其中M=0.5时出口附近区域降幅最高达10%,M=1.5时远场区域降幅为10–15%。M=1.5的大涡模拟结果显示:顺压梯度下的气膜冷却增强与反肾形涡对(Anti-CVP)及孔间涡的形成密切相关,这些涡结构促进了气膜的横向输运并改善了展向覆盖;反之,逆压梯度会引发射流抬升,加剧主次流掺混,导致冷却效率下降。湍流动能(TKE)分析进一步验证了上述结论。本研究的创新性在于:首次定量评估了流向压力梯度对锯齿槽-孔气膜冷却的影响(该问题在既往研究中鲜有涉及),并通过实验与模拟相结合的方法系统揭示了性能变化规律与流动机制。

-

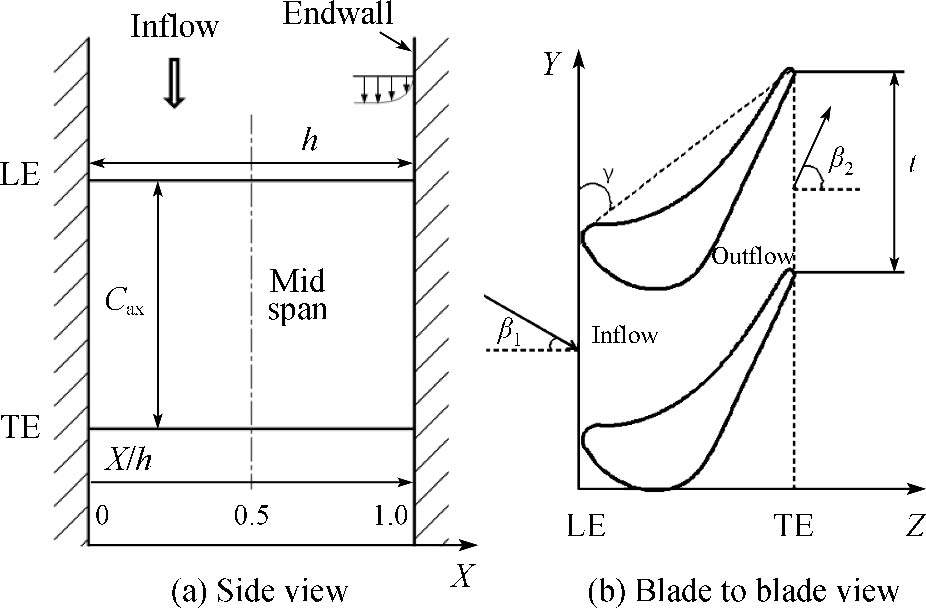

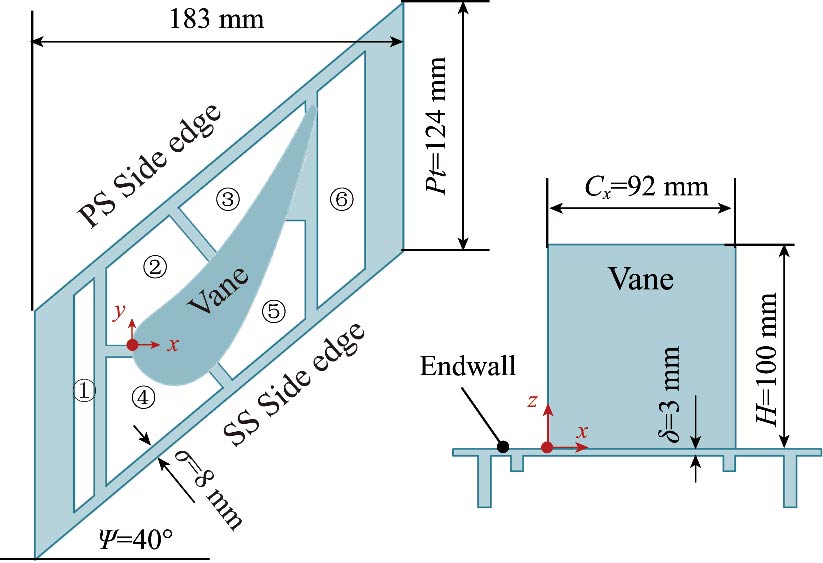

热科学学报. 2026, 35(1): 115-131. https://doi.org/10.1007/s11630-025-2210-6 CSTR: 32141.14.JTS-025-2210-6本文采用PSP测量技术对透平导叶端壁气膜冷却特性进行了实验研究。气膜孔的布局考虑了端壁实际的腔室结构。文中测试了四种孔型,分别为扇形孔、水平槽孔和两种不同扩张角度的垂直槽孔。在端壁气膜孔上游设置了连续槽结构,用以探究上游冷却的影响。实验过程中主流雷诺数为620 000、主流湍流强度为3.7%、冷气与主流的密度比为1.5。结果表明,在端壁的各个腔室区域,垂直槽孔的冷却性能均优于其他孔型,特别是在主流加速区域以及复合角较大的区域,其中大扩张角垂直槽孔的冷却效果最高。上游槽冷却显著提高了端壁上的冷却效果,并且对各种孔型的影响几乎一致。在吹风1.0到2.5的范围内,在没有上游槽冷却的情况下,大扩张角垂直槽孔的面积平均冷却效果相较于扇形孔增加了10.7-39.1%,而在有上游槽冷却情况下,增加了4.9-23.1%。端壁上各孔型的出流系数在小吹风比下几乎没有差异,在中高吹风比下的差异也不明显。

-

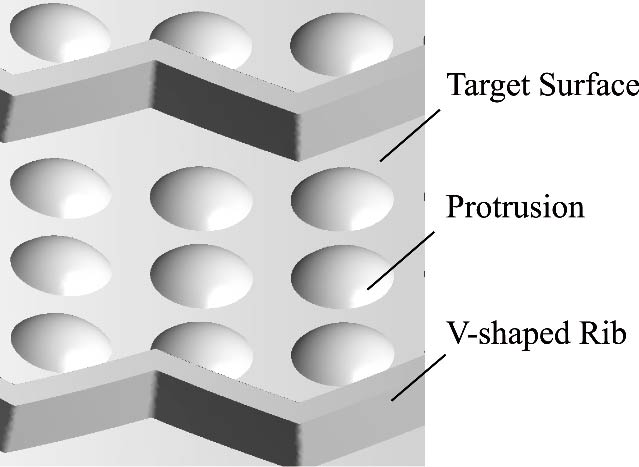

热科学学报. 2026, 35(1): 132-150. https://doi.org/10.1007/s11630-025-2199-x CSTR: 32141.14.JTS-025-2199-x本研究采用流固耦合数值仿真方法,对涡轮导向叶片内壁面上的不同扰流结构(即肋和凸起)的换热性能进行了系统性分析。本文深入分析了扰流结构对流动与换热的影响,包括其对压力和速度分布、努塞尔数分布以及流场结构的影响。定量分析显示,肋或凸起结构的引入可显著提高冲击孔的流量系数(最高提升71.5%)以及冷却剂与叶片内壁面之间的换热能力(最高提升47.3%),但同时会抑制气膜孔内冷却剂的排出,尤其是在采用扰流肋时。此外,各类扰流结构均对冷却剂的流动产生阻塞作用,使冷却剂消耗量最多降低2.28%。对比不同冷却结构后发现,采用直肋和凸起结构的叶片内壁面在实现较低的冷却剂消耗的同时,具有最高的综合冷却效率(最高提升0.0249)。本研究结果为涡轮叶片先进冷却结构的设计与优化提供了有价值的参考。

-

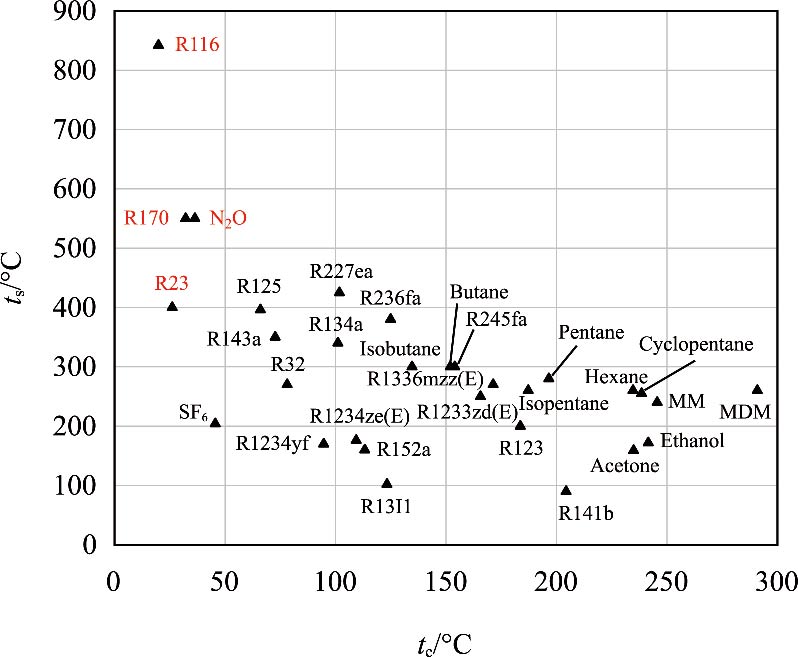

热科学学报. 2026, 35(1): 151-167. https://doi.org/10.1007/s11630-025-2200-8 CSTR: 32141.14.JTS-025-2200-8中低温热能广泛存在于自然界和许多工业领域,与化石燃料发电系统不同,中低温发电系统的显著特征是热源的温度有限制,在有限温度范围内探索循环的潜力是提高能源利用效率的关键。本研究提出了超临界有机流体布雷顿循环(SOFBC)的概念,并评估了其可行性和应用潜力。基于工质的热物性,选择R116、R23、R170和N2O作为循环分析的工作流体,然后建立了基于简单回热的超临界气体布雷顿循环和有机朗肯循环(ORC)的热力学模型。根据计算结果,使用四种工作流体的回热式布雷顿循环(RBC)的性能优于二氧化碳。在最高温度为150℃时,R116、R23和R170的最大热效率分别比二氧化碳高出41.9%、20.2%和15.3%。即使在300℃时,三种有机流体的值也分别比二氧化碳高出25.6%、13.7%和13.7%。通过分析不同工作流体的等压比热容变化,发现二氧化碳回热器中高压侧和低压侧的cp差显著高于有机工作流体。此外,在相同温度范围内,使用R116的RBC性能优于使用R123的亚临界有机朗肯循环(sub-ORC)和使用R236fa的跨临界有机朗肯循环(trans-RORC)。结果表明,与超临界二氧化碳(sCO2)布雷顿循环和有机朗肯循环相比,SOFBC在中低温发电方面具有优势。本研究为SOFBC的可行性和潜力提供了初步和粗略的证据。

-

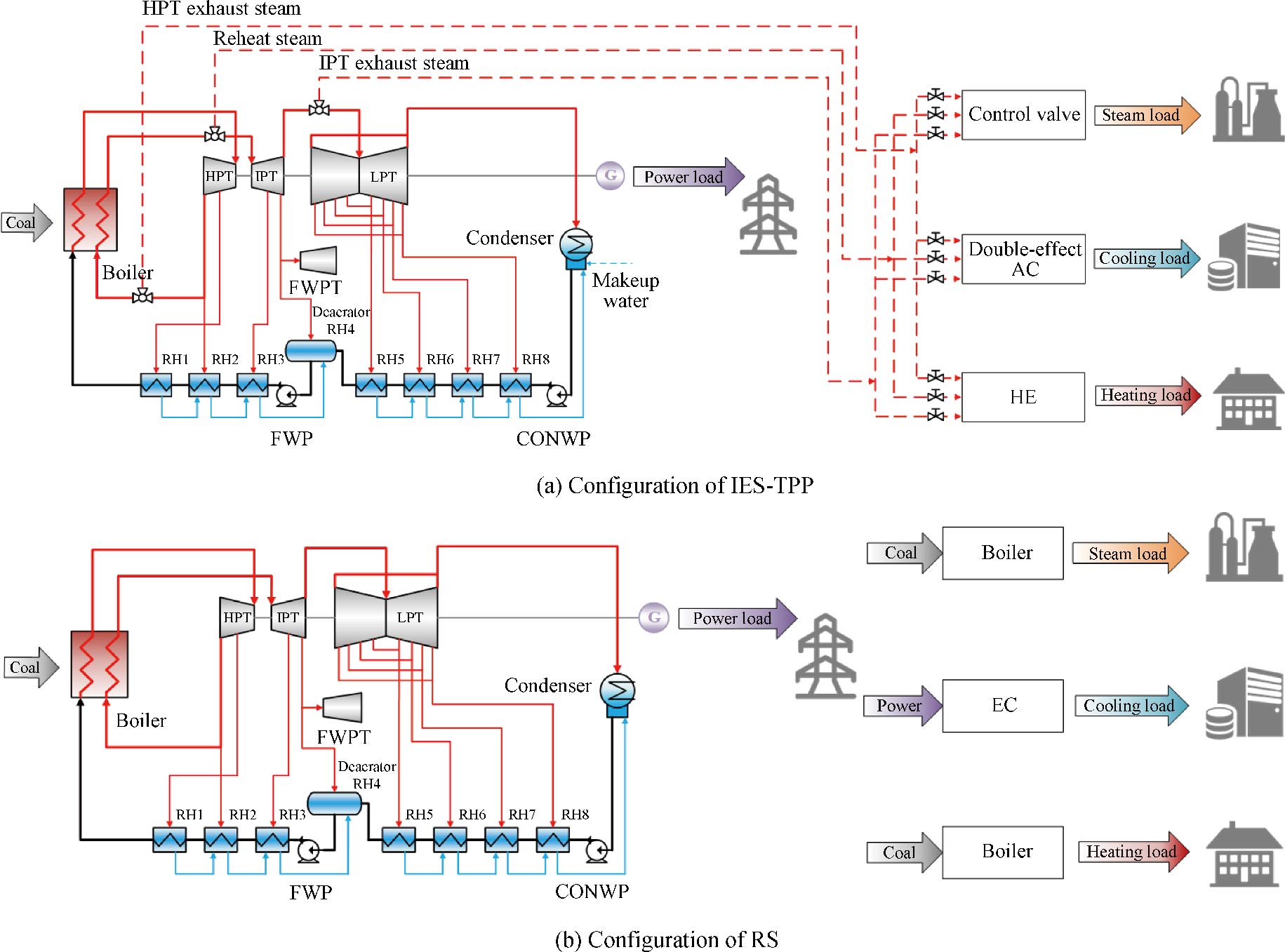

热科学学报. 2026, 35(1): 168-187. https://doi.org/10.1007/s11630-025-2168-4 CSTR: 32141.14.JTS-025-2168-4随着可再生能源逐步融入能源供应体系,燃煤火电机组面临转型压力。在本研究中,提出并构建了一种以燃煤火电机组为核心的综合能源系统,通过抽汽改造及热电联产的方式供给蒸汽、冷、热、电四类能源产品,并设立参照系统进行对比分析。研究建立了详细的系统计算模型、热力学性能模型及经济性指标模型,并从能量、㶲、经济性方面对提出的系统进行了详细的分析,分析结果表明:当蒸汽、冷、热、电负荷分别为100 t/h、20 MW、80 MW和225 MW时,综合能源系统的一次能源利用率、总㶲效率及动态投资回收期分别为61.51%、36.13%和1.75年,较参照系统展现出显著的热力学与经济性优势。进一步地,本研究开发了基于NSGA-II算法的三目标优化模型,结合TOPSIS决策方法对燃煤火电机组综合能源改造进行多目标优化,最终获得最优能源产品供应方案。该优化方法可为燃煤火电机组转型改造提供决策支持与参考。

-

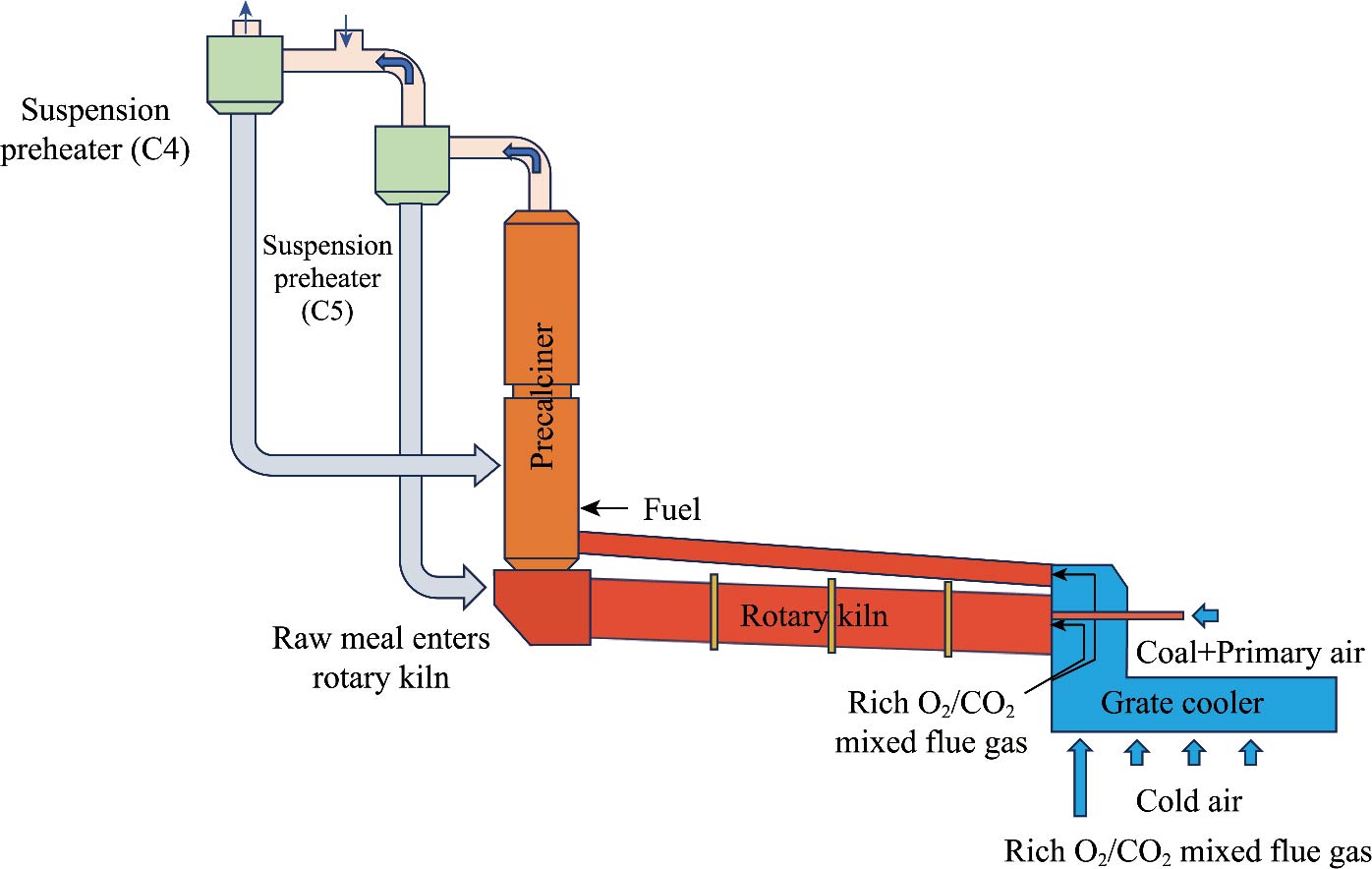

热科学学报. 2026, 35(1): 188-202. https://doi.org/10.1007/s11630-025-2204-4 CSTR: 32141.14.JTS-025-2204-4水泥行业是工业二氧化碳排放的主要来源之一,降低水泥行业的碳排放已成为当前亟待解决的问题。富氧燃烧被认为是碳捕集与封存技术中最具前景的技术之一,在实现碳减排目标方面具有巨大潜力。本研究采用计算流体动力学(CFD)方法,对水泥预分解炉内煤粉燃烧和生料分解的特性进行了数值模拟研究,详细分析了21%O2/79%N2和21%O2/79%CO2气氛下的流场和温度场分布、组分分布、生料分解率及NOx生成情况。结果表明,当燃烧气氛从21%O2/79%N2变为21%O2/79%CO2时对炉内流场影响较小,但煤粉燃烧的最高温度有所降低,NOx排放减少了19%,烟气中高浓度的CO2可简化碳捕集过程,有助于降低水泥工业脱碳过程的能耗。此外,高CO2分压使生料分解率从96.6%降低至82.3%,分解炉出口温度升高了118 K。因此,在O2/CO2气氛下,能够有效降低水泥行业的污染物排放和碳捕集成本。

-

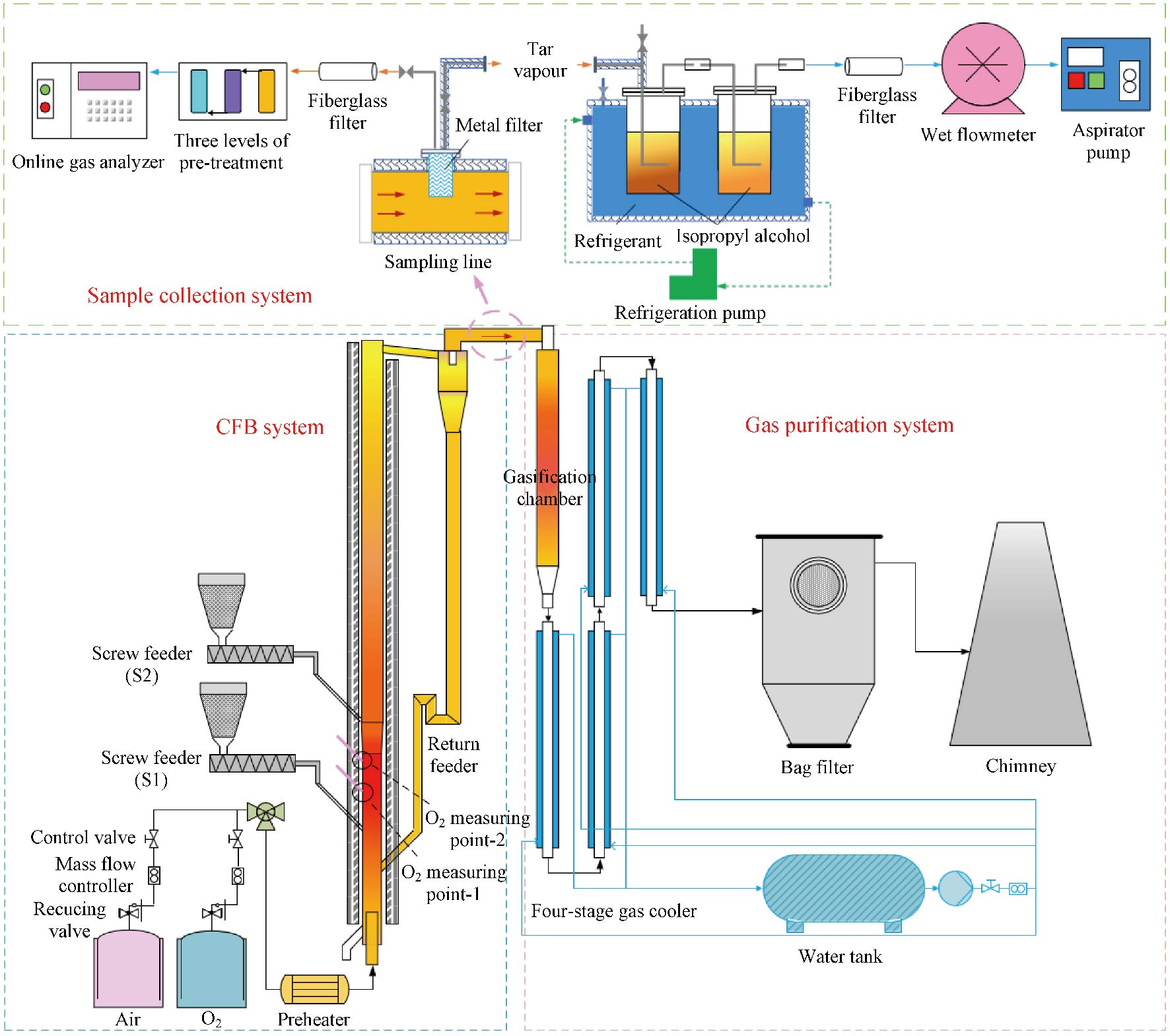

热科学学报. 2026, 35(1): 203-214. https://doi.org/10.1007/s11630-025-2216-0 CSTR: 32141.14.JTS-025-2216-0循环流化床(CFB)煤部分气化过程表现出热解特性,表明其具有进一步提升热解效率以提取焦油的潜力。为了验证和深入研究这一过程,本研究在小型循环流化床实验台系统考察了进料位置、氧气浓度和氧当量比等因素对热解特性的影响,重点关注了气、液、固三相产物的分布与理化特性,并揭示了热解产物的演变规律。实验结果表明,提高进料位置可以减少煤颗粒与氧气的直接接触,在提升管上部形成温度下降的局部还原区,保护热解气体免于氧化而增强热解效果,此时产生的焦油富含单环芳烃。在21%-33%的氧浓度范围内,提高气化剂氧浓度可以缩短提升管下部的氧化区,增强热解效果。将氧当量比从0.19降低至0.13同样能够得到更高的焦油收率。在本研究中,最大焦油收率为4.97%,可达葛金低温干馏分析焦油收率的72.81%。研究结果证实了在单一循环流化床反应器内通过煤部分气化提取焦油的可行性。

-

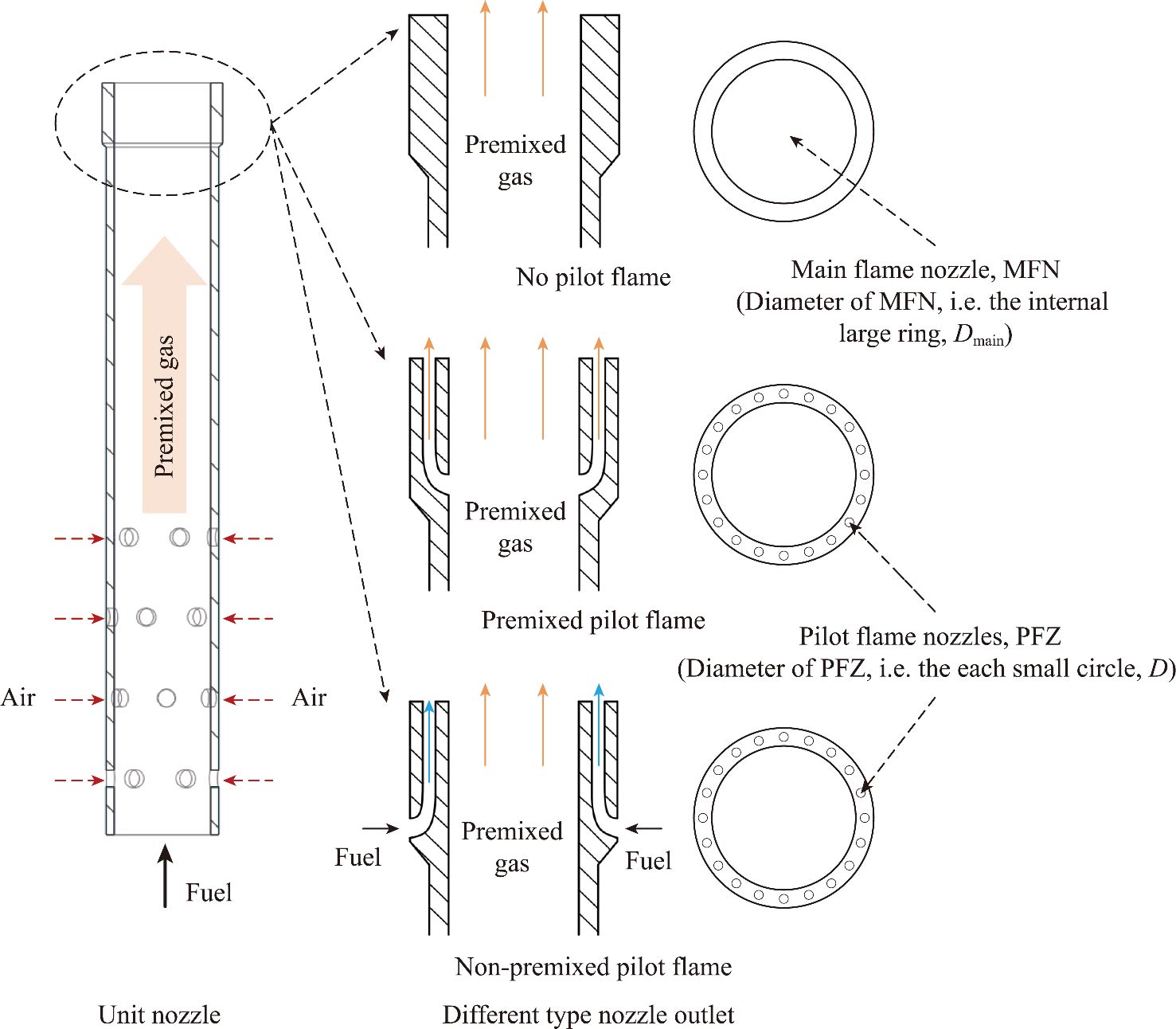

热科学学报. 2026, 35(1): 215-226. https://doi.org/10.1007/s11630-025-2209-z CSTR: 32141.14.JTS-025-2209-zThe micromix combustor is capable of shortening flame lengths and achieving very low emissions under lean fuel conditions, and mostly uses multi-jet burner. Lacking the traditional swirl flame stabilization mechanism, the limited stability range of multi-jet burner restricts its application in gas turbine combustor, especially for methane fuel. This study presents the development and experimental analysis of a multi-jet burner with pilot flames, using both premixed and non-premixed pilot flames. The design aims to improve lean blowout limit, a critical factor for expanding the operational range and low-load capability. Experiments at atmospheric pressure, along with large eddy simulations, are conducted to illustrate the stabilizing mechanisms and establish pilot flame design criteria. The findings reveal that the stability of the multi-jet burner is primarily depended on the stability of single-nozzle flame. An optimized pilot flame is crucial for the single-nozzle. The premixed pilot flame requires the pilot nozzle diameter to be less than 0.6 mm to provide sufficient heat and radicals to stabilize the main flame, ensuring that the burner stability is improved by 35 K. The non-premixed pilot flames demonstrate a greater potential for stability enhancement, particularly as the pilot fuel ratio increases. In addition, when the pilot fuel ratio is less than 15%, the non-premixed pilot flame has certain NOx emission advantages, achieving a wide range of 252 K for burner stability without causing emission problems. These results provide an innovative perspective on enhancing stability in gas turbine combustors by designing pilot flames on the single-nozzle.

-

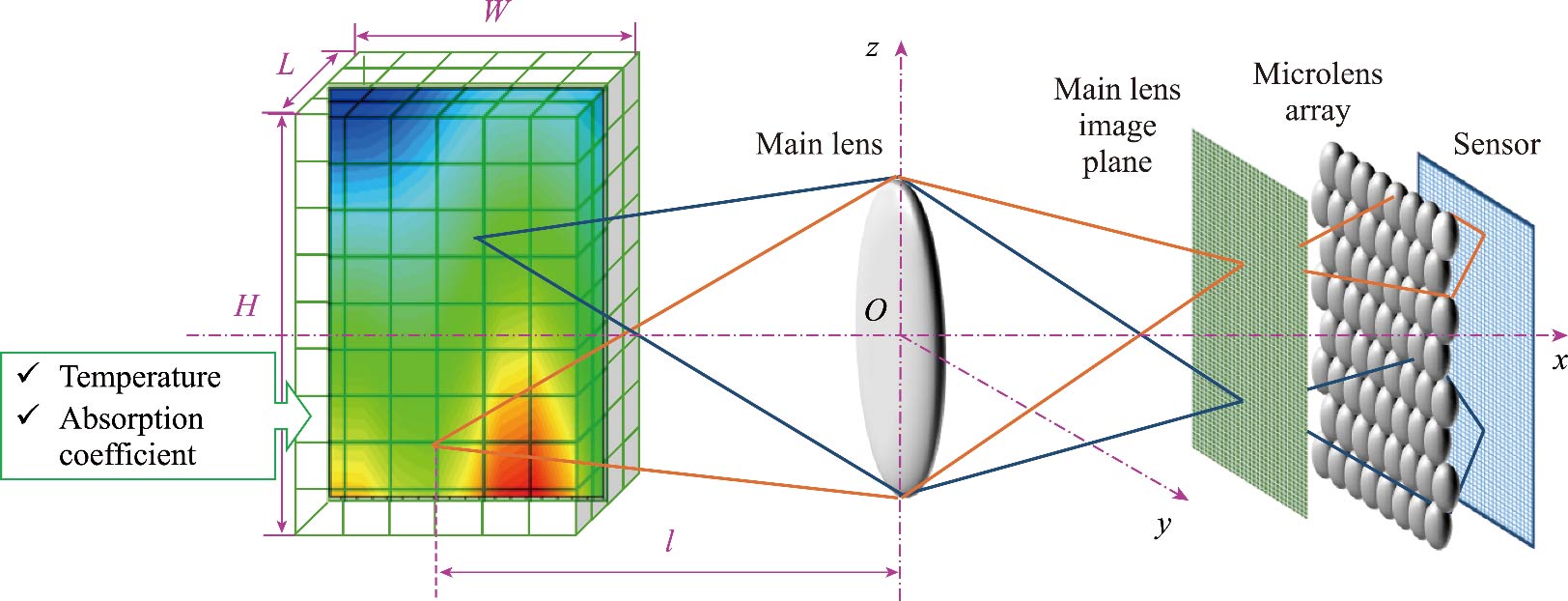

热科学学报. 2026, 35(1): 227-237. https://doi.org/10.1007/s11630-026-2217-7 CSTR: 32141.14.JTS-026-2217-7非对称火焰在燃烧过程中呈现出独特的动态特性和燃烧模式,这对于优化燃烧效率与性能至关重要。准确推导非对称火焰的三维温度分布与吸收系数分布,对于实际的火焰测量应用具有重要意义。然而,获取这些数据面临重大挑战,因为需要求解一个病态的逆问题。为解决这一问题,本文提出一种基于蒙特卡洛光线追踪的多光谱光场成像模型,用以捕捉这些分布。该模型能够在结合Tikhonov正则化与贝叶斯优化方法的基础上,实现对温度和吸收系数的重建。我们的研究系统地分析了温度重建的不确定性,考虑了吸收系数在均匀与非均匀分布、所采用的重建技术,以及信噪比等因素的影响。值得注意的是,由于火焰介质的光学厚度,火焰内部的吸收特性对重建结果的影响较小。此外,对Tikhonov正则化方法与最小二乘QR分解方法的对比表明,在重建精度相当的前提下,Tikhonov方法的计算时间更短。总体而言,与信噪比相关的不确定性是影响火焰吸收系数重建相对误差的最具影响力的因素。

-

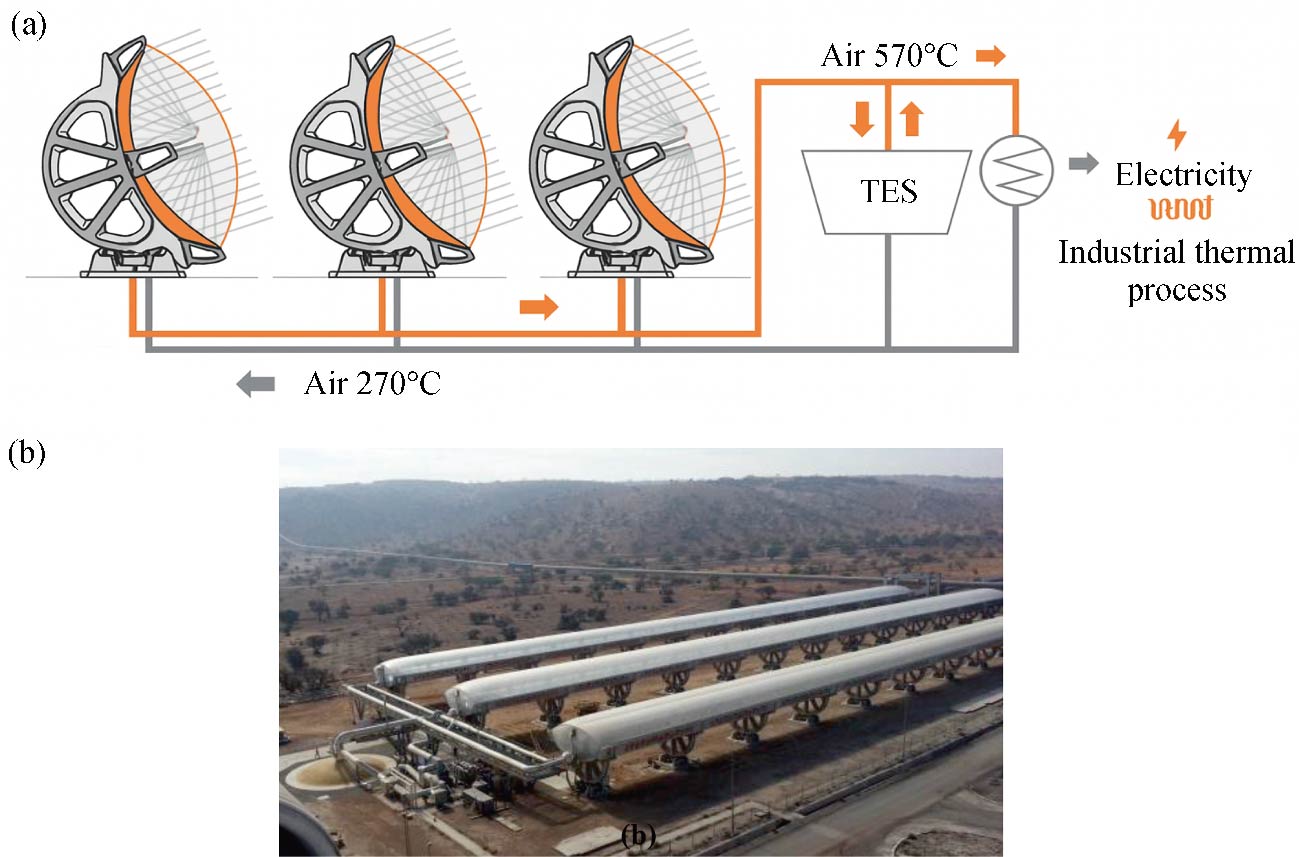

热科学学报. 2026, 35(1): 238-255. https://doi.org/10.1007/s11630-025-2221-3 CSTR: 32141.14.JTS-025-2221-3A rock-bed provides a highly efficient and cost-effective heat storage solution for solar concentrators employing air as the heat-conducting fluid. This pioneering technology was first deployed on an industrial scale at the Ait Baha concentrated solar plant in Morocco, delivering a thermal storage capacity of 100 MWh. This work aims to explore the thermal behavior of large-scale reservoir under real operating conditions and also to explore the impact of pre-charging on system performance. For this purpose, a Computational Fluid Dynamics (CFD) model, rigorously validated through experimental measurements, is employed. Based on the number of Pre-Charging Cycles (PCCs), scenarios with 0, 1, 3, 4, 5, 6, and 7 PCCs were analyzed over 30 days of system operation and compared to the reference case characterized by 0 PCCs. The results demonstrate that starting the system with PCCs significantly improves performance during the early cycles, effectively mitigating initial inefficiencies, enhancing operational efficiency, and reducing the duration of transient behavior during energy input and output phases. The analysis identifies six PCCs as the optimal balance for this system, delivering high efficiency and stabilizing performance with the minimal fluctuations by the 5th operational cycle. Furthermore, a comprehensive guideline is proposed to determine the optimal number of PCCs, ensuring the prevention of system overload and the minimization of energy waste during the pre-charging process.

-

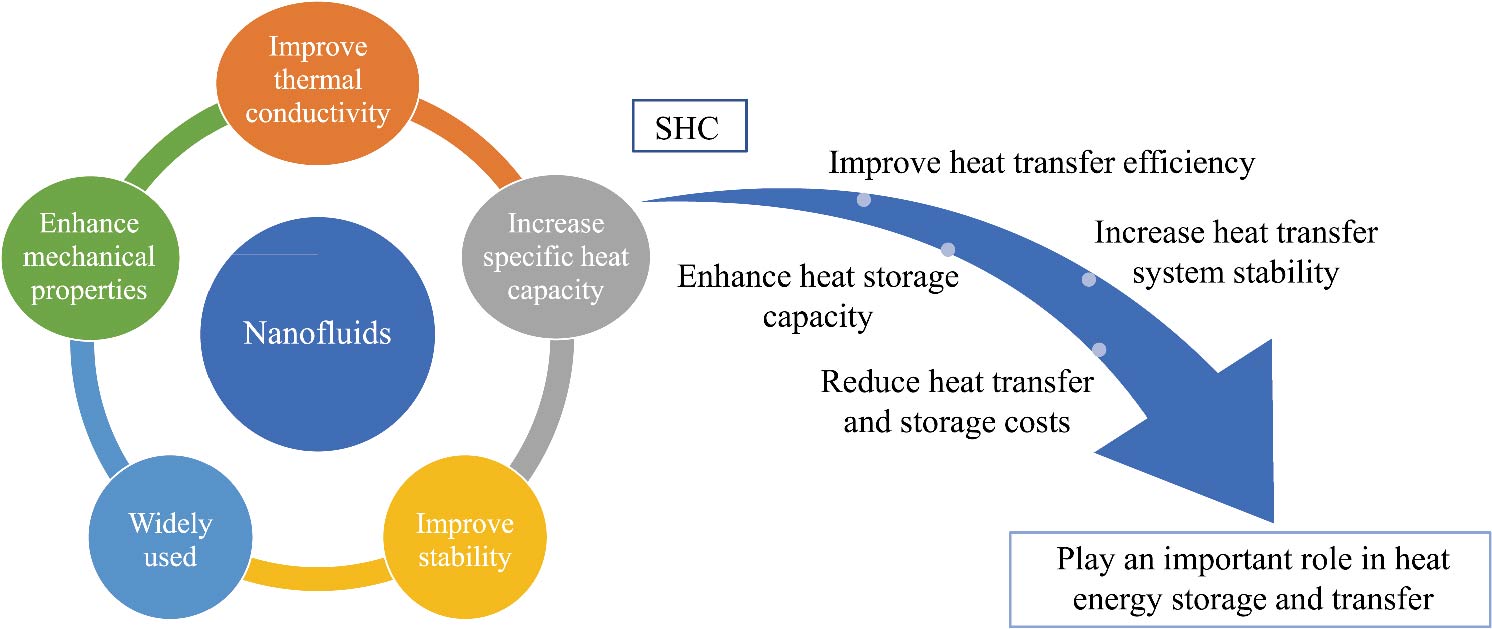

热科学学报. 2026, 35(1): 256-283. https://doi.org/10.1007/s11630-025-2164-8 CSTR: 32141.14.JTS-025-2164-8纳米流体独特的比热容特性为提高传热效率提供了重要机会,并在纳米级器件的设计中发挥着关键作用。然而,现有研究往往忽视了颗粒尺寸和纳米结构对比热容的影响。针对这一问题,本文进行了全面综述,系统探讨了纳米流体的合成技术、测量方法、预测模型以及影响比热容的关键参数。研究表明,纳米流体的比热容通常随颗粒尺寸的减小而增加,这一现象主要归因于表面效应和尺寸效应的共同作用。此外,温度和浓度对比热容的影响也较为显著。值得注意的是,由于纳米流体中表面效应、温度梯度和压力梯度之间存在着复杂的相互作用,其比热容表现出明显的非线性特征,进一步增加了研究的复杂性。

-

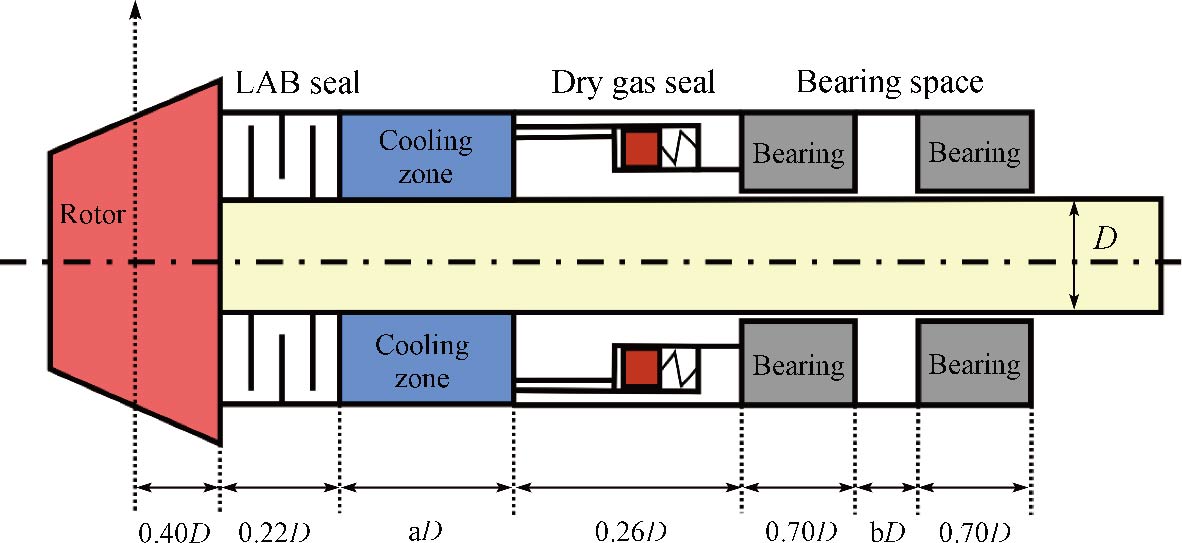

热科学学报. 2026, 35(1): 284-302. https://doi.org/10.1007/s11630-025-2183-5 CSTR: 32141.14.JTS-025-2183-5为提高超临界二氧化碳(SCO2)在环形通道内的冷却效率,本文探究了一种环形肋片分割策略。利用ANSYS Fluent构建了三维仿真模型,选用(SST)k-ω湍流模型,并将模型设置和已有实验数据对比验证。本研究主要关注环形肋片的高度、位置以及半环形肋片之间间距对传热性能的影响。结果表明,当肋片无量纲高度达到0.25及以上时,综合传热因子显著提升。肋片靠近入口时的传热效果更佳,且无量纲位置为0.2时,在所有位置参数中表现最好。在分割肋片方案中,综合传热因子随肋片间无量纲距离的增大而增加,并在无量纲距离为8时达到最大值。当无量纲高度为0.5、无量纲位置为0.2、无量纲距离为8时,综合传热因子较传统结构提升8.2%。本文还建立了适用于此结构的努塞尔数(Nu)及摩擦因子(f)关联式,多数数据点的计算值与关联式预测值偏差在±10%以内。环形肋片分割策略不仅能够强化传热,还能够显著降低压力损失。本研究为旋转轴类部件的热管理提供了新的有效途径,有望提高此类部件的运行安全性与效率,为热工设计人员在实际系统优化中提供参考。

-

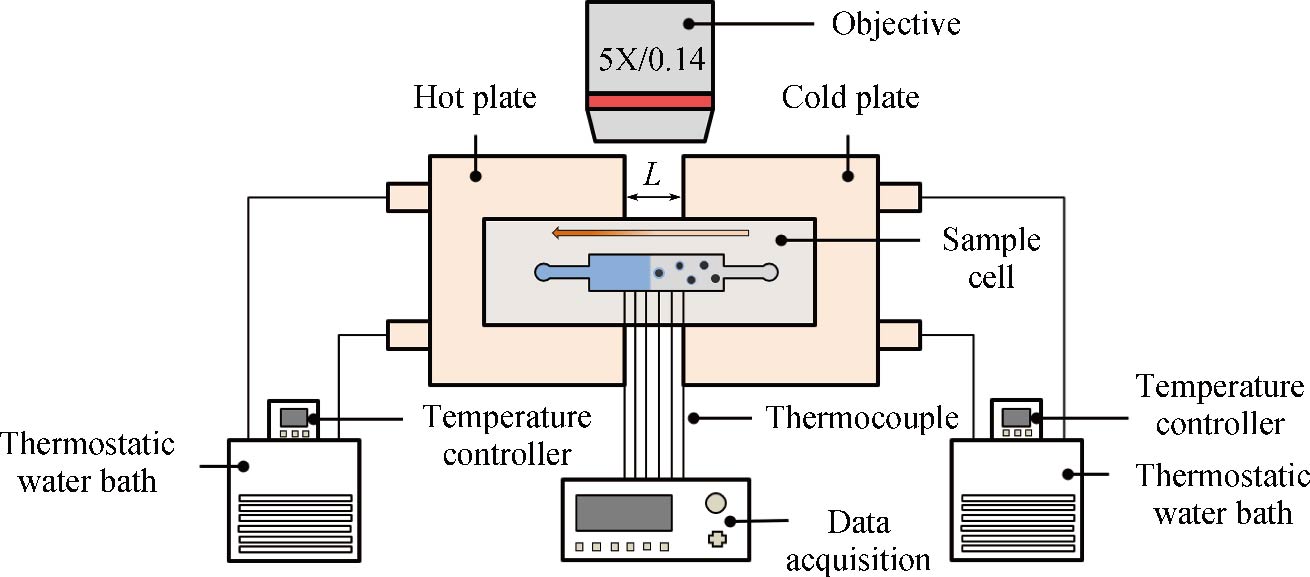

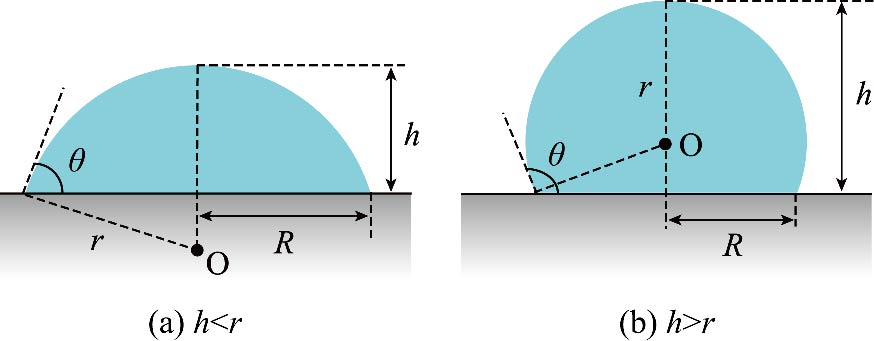

热科学学报. 2026, 35(1): 303-314. https://doi.org/10.1007/s11630-026-2219-5 CSTR: 32141.14.JTS-026-2219-5当颗粒嵌入冰中接近其整体融化温度时,颗粒与冰之间会形成一个预融膜,这个过程被称为"界面预融化"。在温度梯度的影响下,预熔膜的厚度发生变化,从而调节冰-颗粒相互作用的强度,并产生净压力,驱动颗粒向更高的温度迁移,这种现象被称为"热再凝"。热再凝现象与土壤冻胀、生物冻存和冰芯古气候学方法有关。为了进一步研究热再凝中的热力学和动力学原理,我们搭建了温度梯度控制平台和单层可视化聚二甲基硅氧烷( PDMS )芯片,用于单个二氧化硅颗粒的热再凝实验。实验中,我们测量了单个粒子在冰中不同位置的迁移速度,发现粒子的热再凝可以分为高速和低速两个阶段。随着颗粒接近冰-水界面,迁移速度急剧增大。通过将实验数据与预熔化理论相结合,我们发现观察到的行为与半径为12.5 μm和10 μm的范德华力的预期在唯象学上是一致的。然而,当颗粒尺寸减小到7.5 μm时,观察到的行为与无延迟的范德华力的预期在现象学上是一致的。此外,在不同的温度梯度和颗粒尺寸下,在接近273.15 K时,预熔膜的厚度保持在20 nm ~ 60 nm的范围内。但在相同的过冷度下,预熔膜的厚度随着温度梯度的增大而增大。在提取的参数中,与范德华力有关的参数λ与温度梯度呈线性关系。这些实验结果为进一步理解热再凝提供了重要的定量信息,并为优化相关应用提供了理论依据。

-

热科学学报. 2026, 35(1): 315-328. https://doi.org/10.1007/s11630-026-2220-z CSTR: 32141.14.JTS-026-2220-z随着柔性电子器件向高性能与高集成度发展,液镓以其独特的超光滑、柔性表面特性,展现出巨大应用潜力。相比传统刚性金属,液镓表面的极低粗糙度为实现更均匀、可控的微流体行为提供了理想平台。本研究采用分子动力学模拟,系统探究了己烷与水滴在加热液镓表面的蒸发行为差异。模拟结果显示:己烷液滴蒸发时,接触角基本不变,接触半径持续减小,呈现典型的恒定接触角模式;而水滴蒸发则表现为接触半径基本固定,接触角逐渐减小,符合恒定接触半径模式。进一步机理分析表明,这两种模式的差异源于蒸发过程中接触线附近的分子间力和液体表面的分子间力两者的竞争机制。水分子间较强的表面张力与氢键结构,抑制了其在气液界面的逃逸,并促使接触线发生“钉扎”效应;相比之下,己烷液滴在蒸发过程中接触线快速回缩,引发液镓表面产生更显著的波动,从而加速蒸发进程。本研究从微观层面揭示了液滴在柔性液态金属表面的蒸发机制,为液镓在柔性散热、微流控芯片等领域的精准调控与应用拓展,提供了理论参考。